昨日、今日

2018年04月30日

今日は! 既にゴールデンウイークみ入り皆様方にも楽しい休日を過ごされている方が

多いと思います。

悠ちゃんの 昨日、今日を・・・( ^ω^)・・・

4月28~29は 草津宿場祭りと云うのが開催されました。

悠ちゃんも合間を見て、野次馬根性で駆けつけて撮影しようと。。。。しましたが、

余り好い映像は撮れませんでした。 今年は50回の節目だそうで 宝塚からの

綺麗ところが8人も呼ばれていました。(かなり人件費が係ったと思われます )

)

今日30日は午前中 京都国立博物館に出掛けて来ました。

天衣無縫の旅の画家 池 大雅 展 でした。

4/7~5/20まででしたが、前半の展示は今日迄で、2日からは後半に展示替えが有るそうで

急いで出掛けた次第です。

持ち帰った 本日の入場券!

正門入り口手前の看板。。。。 朝は気付きませんでしたが、入場券と同じでした。

明治30年 5月に開場した、歴史ある建物です。 今回の会場は 2枚目の新しい改造での

展示でした。

残念ながら 撮影は許されませんので作品の映像は御座いませんです。

有名な南画の巨匠・・・・位しか知りませんでしたが、 書に於いても天才的な才能を持ち合わせて

いたと知りましたが。 両方の展示がされていて此の規模の展示は暫く無いであろう・・・・

との事でした。

皆さん、感動される事 請け合いです。 是非ともご覧ください!

多いと思います。

悠ちゃんの 昨日、今日を・・・( ^ω^)・・・

4月28~29は 草津宿場祭りと云うのが開催されました。

悠ちゃんも合間を見て、野次馬根性で駆けつけて撮影しようと。。。。しましたが、

余り好い映像は撮れませんでした。 今年は50回の節目だそうで 宝塚からの

綺麗ところが8人も呼ばれていました。(かなり人件費が係ったと思われます

)

)今日30日は午前中 京都国立博物館に出掛けて来ました。

天衣無縫の旅の画家 池 大雅 展 でした。

4/7~5/20まででしたが、前半の展示は今日迄で、2日からは後半に展示替えが有るそうで

急いで出掛けた次第です。

持ち帰った 本日の入場券!

正門入り口手前の看板。。。。 朝は気付きませんでしたが、入場券と同じでした。

明治30年 5月に開場した、歴史ある建物です。 今回の会場は 2枚目の新しい改造での

展示でした。

残念ながら 撮影は許されませんので作品の映像は御座いませんです。

有名な南画の巨匠・・・・位しか知りませんでしたが、 書に於いても天才的な才能を持ち合わせて

いたと知りましたが。 両方の展示がされていて此の規模の展示は暫く無いであろう・・・・

との事でした。

皆さん、感動される事 請け合いです。 是非ともご覧ください!

遊々観察会 川久保渓谷④

2018年04月29日

長い間のお付き合いに感謝しています。

何せ~ 今年は特にですが 春の目覚めでどの生き物も一斉に目覚めた者ですから

映像が多過ぎ・・・・

連休の前半は上天気が続く様ですが、皆様 何処にお出かけの計画をお持ちでしょうか?

我が家は 家族が一気に増えて忙しくなりそうです。

未だツボミでしたが、珍しい植物を発見出来ました。

実は蘭の仲間で、他の植物に寄生していたのが(此処では杉の枝)、強風の影響で

高い枝から枝ごと地面に落ちていたので・・・ 発見出来たのでした。

Hさんが最初に発見(昼食時に座っていた場所の横で)! 皆で周りを探すと

次々と見つかりました。

ラン科の カヤラン なのです。 貴重な花でした。

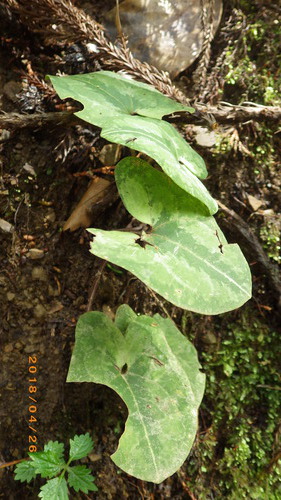

岩の上に蔓を伸ばして陽を受けていました。 クワ科 イチジク属の イタビカズラと云う名の

植物。 雌雄異株でその実は 矢張りイチジクと同じ構造で食べられます。

葉の裏の葉脈が浮き出ている特徴が見えました。

昨日紹介しました キケマンと同じ植物ですが 色が違うでしょう!

ムラサキケマンとも色が違い、変種だと思われます。

ケシ科 キケマン属の変種で シロヤブケマンです。

完全に白くなったのは ユキヤブケマンと云うそうです。

普通のに較べると、花が大きかったです。 5枚の花弁がそれぞれ二股に別れて10枚に見えます。

ナデシコ科の ミヤマハコベです。

シダの仲間の ホラシノブも綺麗な緑色でした。

清流の上に枝を伸ばしていました。 綺麗な緑ですが 此れも珍しい木です。

カエデ科の チドリノキ 、別名 ヤマシバカエデと云います。 カエデ(モミジ)の癖に葉の形が単葉なのが変わり者なのです。

他にも、枝先に咲いている複葉の木とか・・・・ 不明の者もイロイロ有りました。

秋になり 実が付いたら、又名前が判明するかも知れません。

最後に 高槻駅のホームの裏側に詳細されていた花を紹介します。

綺麗なピンクの花ですね~ 葉を見て下さい! トチノキ科の セイヨウトチノキです。 マロニエ なんて粋なフランス語でも知られています!!!

今回のシリーズは長くなりましたが、多くの植物や動物に出会えました。

季節を変えて、再度行きたい場所の一つとなりました。

楽しみにしています。

何せ~ 今年は特にですが 春の目覚めでどの生き物も一斉に目覚めた者ですから

映像が多過ぎ・・・・

連休の前半は上天気が続く様ですが、皆様 何処にお出かけの計画をお持ちでしょうか?

我が家は 家族が一気に増えて忙しくなりそうです。

未だツボミでしたが、珍しい植物を発見出来ました。

実は蘭の仲間で、他の植物に寄生していたのが(此処では杉の枝)、強風の影響で

高い枝から枝ごと地面に落ちていたので・・・ 発見出来たのでした。

Hさんが最初に発見(昼食時に座っていた場所の横で)! 皆で周りを探すと

次々と見つかりました。

ラン科の カヤラン なのです。 貴重な花でした。

岩の上に蔓を伸ばして陽を受けていました。 クワ科 イチジク属の イタビカズラと云う名の

植物。 雌雄異株でその実は 矢張りイチジクと同じ構造で食べられます。

葉の裏の葉脈が浮き出ている特徴が見えました。

昨日紹介しました キケマンと同じ植物ですが 色が違うでしょう!

ムラサキケマンとも色が違い、変種だと思われます。

ケシ科 キケマン属の変種で シロヤブケマンです。

完全に白くなったのは ユキヤブケマンと云うそうです。

普通のに較べると、花が大きかったです。 5枚の花弁がそれぞれ二股に別れて10枚に見えます。

ナデシコ科の ミヤマハコベです。

シダの仲間の ホラシノブも綺麗な緑色でした。

清流の上に枝を伸ばしていました。 綺麗な緑ですが 此れも珍しい木です。

カエデ科の チドリノキ 、別名 ヤマシバカエデと云います。 カエデ(モミジ)の癖に葉の形が単葉なのが変わり者なのです。

他にも、枝先に咲いている複葉の木とか・・・・ 不明の者もイロイロ有りました。

秋になり 実が付いたら、又名前が判明するかも知れません。

最後に 高槻駅のホームの裏側に詳細されていた花を紹介します。

綺麗なピンクの花ですね~ 葉を見て下さい! トチノキ科の セイヨウトチノキです。 マロニエ なんて粋なフランス語でも知られています!!!

今回のシリーズは長くなりましたが、多くの植物や動物に出会えました。

季節を変えて、再度行きたい場所の一つとなりました。

楽しみにしています。

遊々観察会 川久保渓谷③

2018年04月28日

さてさて・・・ 今日は3回目になりましたが 今日もお付き合い下さいネ!!!

綺麗な流れ 西水無瀬川の横手にこんなシダが 沢山」生えていました。

シダの仲間で ヒロハヤブソテツでした。

シダにも 色んな種類が有りますよね~~~

こんな綺麗な渓流なんです

新緑の此の季節ですが、爽やかさ、気持ち良さが感じて戴けますでしょうか?

此処まで歩いて来ました。 水源の森百選 に選ばれた記念碑!

特徴ある葉の下に、目立たないけど花が咲いています。 余り御覧になられた方は少ない・・・

ウマノスズクサ科 カンアオイ属の ミヤコアオイと云います。

桜や菊の様な 人の芽を引く花ばかりでは有りませんね~

先ずは 葉の形に特徴があります。 スイカズラ科 カノコソウ属の ツルカノコソウ でした。

映像の右側に長く 匍匐枝を伸ばしてるのが特徴でした。

先日 飯道山の例会でも紹介したのですが、未だ実は付いていませんでしたが、

今日特徴ある実も観察出来ました。 葉と種子の形に特徴があるこの仲間ですが

ケシ科 キケマン属の ミヤマキケマンとしました。

ムラサキケマンは佳く見かけますが、キケマンは意外と少ないです。

まして 花の時期は短くて この季節で無ければ確認出来ません!!!

シソ科の キランソウ が此処でも多く見られました。

とても悠ちゃんの表現力では、言葉に出来ない 鳥の鳴き声ですが・・・( ^ω^)・・・

綺麗な声が聞こえていました。 横に居られたEさんが双眼鏡で覗いていて教えて呉れました。

悠ちゃんも慌てて、遠距離用のカメラでとらえました。 頭上30m以上の高所に

捉える事が出来ました。 日本では夏鳥として渡ってきます。 オオルリでした。

下からの映像で背中の綺麗な瑠璃色は見えませんが・・・

此処をクリックしてみて下さい! https://www.birdfan.net/pg/kind/ord17/fam1714/spe171405/

昨日も紹介させていただきました、 ハナイバナと 同じムラサキ科の ヤマルリソウ も咲いていました。 この種の園芸種として有名なのが 忘れな草なんです。

今日も沢山の紹介をさせて戴きましたが、 未だ有りますので・・・・ 明日にでも・・・

それ程 多くの植物が一斉に芽吹き、花を咲かせるのがこの季節なんです。

明日も お楽しみにして下さい!

綺麗な流れ 西水無瀬川の横手にこんなシダが 沢山」生えていました。

シダの仲間で ヒロハヤブソテツでした。

シダにも 色んな種類が有りますよね~~~

こんな綺麗な渓流なんです

新緑の此の季節ですが、爽やかさ、気持ち良さが感じて戴けますでしょうか?

此処まで歩いて来ました。 水源の森百選 に選ばれた記念碑!

特徴ある葉の下に、目立たないけど花が咲いています。 余り御覧になられた方は少ない・・・

ウマノスズクサ科 カンアオイ属の ミヤコアオイと云います。

桜や菊の様な 人の芽を引く花ばかりでは有りませんね~

先ずは 葉の形に特徴があります。 スイカズラ科 カノコソウ属の ツルカノコソウ でした。

映像の右側に長く 匍匐枝を伸ばしてるのが特徴でした。

先日 飯道山の例会でも紹介したのですが、未だ実は付いていませんでしたが、

今日特徴ある実も観察出来ました。 葉と種子の形に特徴があるこの仲間ですが

ケシ科 キケマン属の ミヤマキケマンとしました。

ムラサキケマンは佳く見かけますが、キケマンは意外と少ないです。

まして 花の時期は短くて この季節で無ければ確認出来ません!!!

シソ科の キランソウ が此処でも多く見られました。

とても悠ちゃんの表現力では、言葉に出来ない 鳥の鳴き声ですが・・・( ^ω^)・・・

綺麗な声が聞こえていました。 横に居られたEさんが双眼鏡で覗いていて教えて呉れました。

悠ちゃんも慌てて、遠距離用のカメラでとらえました。 頭上30m以上の高所に

捉える事が出来ました。 日本では夏鳥として渡ってきます。 オオルリでした。

下からの映像で背中の綺麗な瑠璃色は見えませんが・・・

此処をクリックしてみて下さい! https://www.birdfan.net/pg/kind/ord17/fam1714/spe171405/

昨日も紹介させていただきました、 ハナイバナと 同じムラサキ科の ヤマルリソウ も咲いていました。 この種の園芸種として有名なのが 忘れな草なんです。

今日も沢山の紹介をさせて戴きましたが、 未だ有りますので・・・・ 明日にでも・・・

それ程 多くの植物が一斉に芽吹き、花を咲かせるのがこの季節なんです。

明日も お楽しみにして下さい!

遊々観察会 川久保渓谷 ②

2018年04月27日

今夕! 予想と反し 次々と雷雲が発生し草津にもやって来ました。

遠く 大津市内や比叡山が真っ白く雨雲の中に覆われたと思いきや・・・・

ピカ~~ ゴロゴロ~~~ と稲光が・・・( ^ω^)・・・

左程も待つ間も無く、大粒の横殴りの雨が降り始めました。

降り始めて5分過ぎには 雷雲が頭上を通過し始め・・・・ 遠く西の方が明るくなり始め

振り向くと、綺麗な夕日が山影に沈もうとしていました。

慌てて、カメラを握り撮影しました。 此の辺りは 未だ小雨が降り残る中での景色です。

こんな光景が眼前に展開!!! 興奮しながらシャッターを押しました。

暫くして、光りが変わって・・・ 沈み始めました。

夕日からの 直截な光。 雲に反射した光。 そして琵琶湖の水面に反射した光。

感じて戴けますでしょうか???

僅かな時間の天体ショー~~~~でした。

さて 遅くなりましたが 川久保渓谷 の続きを始めます。

此れは民家のお庭で見掛けました。 枝に翼を持つ ニシキギ科の ニシキギです。

既に蕾を付けていました。

美味しそうな独特の香りが有ります。 特に若葉の折の香りは大好きな方も多いですね~

ミカン科なので 枝には棘が有ります。 サンショウなのですが

花芽を付けています。 此の時期は 花山椒と云われます!

川沿いの民家から垂れ下がって茂っていました。 満開の オオデマリ。

此の羽状複葉の葉は スイカズラ科の ニワトコの若葉です。

花はもう少し先の様です。 草の様ですが、木なんです。

バックの白いのは、西水無瀬川の激しい流れです。

タンポポに似た花を沢山付けます。 キク科の オニタビラコも良く見ると

綺麗な花ですよ~~

こんな小さな花です。 イグサ科 スズメノヤリ属 ヌカボシソウ。

此方も小さい花を付けていますが、少し綺麗に撮れたかな? マクロの撮影はバカチョンカメラでは難しんです。

ピントが中々会わないので・・・・ ムラサキ科の ハナイバナ(葉内花)。

キュウリグサとか 後で紹介する ヤマルリソウと親戚です。

川面に多く飛んでいましたが、 偶々 メンバーの防止に留まりました。 カゲロウ です。

長い毛の様な2本の尻尾が見えますか? 儚い命の子等でした。

茎には褐色の毛が密生しています。 シダの仲間で イノデと云うそうです。

毛むくじゃらな、イノシシの腕に見立てかな?

葉っぱの上に3個の小さい突起が見えますが、実は 此れは葉から出る雄花の花芽なんです。

雌花は1個だけです。 何れにしても、葉から花が咲くと云う面白い木です。 ハナイカダ。

柔らかい若葉の縁の 薄黒紫色の縁取りに特徴があります。 バラ科カマツカです。 昨日 花は紹介していますのでご覧ください!

クスノキ科 タブノキ属の ホソバタブノキです。

未だツボミ・・・ センリョウ科の ヒトリシズカ。

静御前が 一人で舞ってる姿に見立てた…

スクッと立ち上がる花芽が有ります。 ユキノシタ科の チャルメルソウ。

拡大した花は・・・ こんなんです。 中華ラーメンの屋台でのあの楽器に似てるとか???

此方は ネコノメソウ と並んで咲いています。

可愛い葉が見えています。が・・・ 果て何の木なんでしょう!

近づけてみると、対生の小判の「様な小さい葉、赤く見えていたのは なんtpこれまた可愛い花でした。

コミカンソウ科の コバンノキ(小判の木) でした。

珍しい木ですし、花の時期に出会えて 幸せを感じたゆうちゃんでした。

長くなりましたが、今日は此処まで・・・・

自然の感動的な美しさを今日も感じる事が出来ました。

遠く 大津市内や比叡山が真っ白く雨雲の中に覆われたと思いきや・・・・

ピカ~~ ゴロゴロ~~~ と稲光が・・・( ^ω^)・・・

左程も待つ間も無く、大粒の横殴りの雨が降り始めました。

降り始めて5分過ぎには 雷雲が頭上を通過し始め・・・・ 遠く西の方が明るくなり始め

振り向くと、綺麗な夕日が山影に沈もうとしていました。

慌てて、カメラを握り撮影しました。 此の辺りは 未だ小雨が降り残る中での景色です。

こんな光景が眼前に展開!!! 興奮しながらシャッターを押しました。

暫くして、光りが変わって・・・ 沈み始めました。

夕日からの 直截な光。 雲に反射した光。 そして琵琶湖の水面に反射した光。

感じて戴けますでしょうか???

僅かな時間の天体ショー~~~~でした。

さて 遅くなりましたが 川久保渓谷 の続きを始めます。

此れは民家のお庭で見掛けました。 枝に翼を持つ ニシキギ科の ニシキギです。

既に蕾を付けていました。

美味しそうな独特の香りが有ります。 特に若葉の折の香りは大好きな方も多いですね~

ミカン科なので 枝には棘が有ります。 サンショウなのですが

花芽を付けています。 此の時期は 花山椒と云われます!

川沿いの民家から垂れ下がって茂っていました。 満開の オオデマリ。

此の羽状複葉の葉は スイカズラ科の ニワトコの若葉です。

花はもう少し先の様です。 草の様ですが、木なんです。

バックの白いのは、西水無瀬川の激しい流れです。

タンポポに似た花を沢山付けます。 キク科の オニタビラコも良く見ると

綺麗な花ですよ~~

こんな小さな花です。 イグサ科 スズメノヤリ属 ヌカボシソウ。

此方も小さい花を付けていますが、少し綺麗に撮れたかな? マクロの撮影はバカチョンカメラでは難しんです。

ピントが中々会わないので・・・・ ムラサキ科の ハナイバナ(葉内花)。

キュウリグサとか 後で紹介する ヤマルリソウと親戚です。

川面に多く飛んでいましたが、 偶々 メンバーの防止に留まりました。 カゲロウ です。

長い毛の様な2本の尻尾が見えますか? 儚い命の子等でした。

茎には褐色の毛が密生しています。 シダの仲間で イノデと云うそうです。

毛むくじゃらな、イノシシの腕に見立てかな?

葉っぱの上に3個の小さい突起が見えますが、実は 此れは葉から出る雄花の花芽なんです。

雌花は1個だけです。 何れにしても、葉から花が咲くと云う面白い木です。 ハナイカダ。

柔らかい若葉の縁の 薄黒紫色の縁取りに特徴があります。 バラ科カマツカです。 昨日 花は紹介していますのでご覧ください!

クスノキ科 タブノキ属の ホソバタブノキです。

未だツボミ・・・ センリョウ科の ヒトリシズカ。

静御前が 一人で舞ってる姿に見立てた…

スクッと立ち上がる花芽が有ります。 ユキノシタ科の チャルメルソウ。

拡大した花は・・・ こんなんです。 中華ラーメンの屋台でのあの楽器に似てるとか???

此方は ネコノメソウ と並んで咲いています。

可愛い葉が見えています。が・・・ 果て何の木なんでしょう!

近づけてみると、対生の小判の「様な小さい葉、赤く見えていたのは なんtpこれまた可愛い花でした。

コミカンソウ科の コバンノキ(小判の木) でした。

珍しい木ですし、花の時期に出会えて 幸せを感じたゆうちゃんでした。

長くなりましたが、今日は此処まで・・・・

自然の感動的な美しさを今日も感じる事が出来ました。

遊々観察会 川久保渓谷

2018年04月26日

今晩は! 少し遅くなりましたが今日の観察会の模様を報告します。

今日は遊々のメンバー6名による、半ば勉強会と云った雰囲気で楽しめました。

当初は25日の予定でし 悠ちゃんは参加出来なかったのに・・・( ^ω^)・・

何と お天気の所為で 参加が叶った悠ちゃんでしたが・・・

逆に参加が出来なかった方が 3名も居られたそうです。

雨上がりで 空気は澄み切り 爽やかな冷風が吹き抜ける心地よいお天気の中

日本水源の森百選 に選ばれている川久保渓谷なのです。

バス停を降りると直ぐに渓谷の入り口です。 前方の建物を左に曲がります。

此処から 西水無瀬川沿いに 林道ポンポン山線を遡ります。

明るく爽やかな光を感じながら、春の草木の観察が始まりました。

バラ科 カマツカ(別名・ウシコロシとも) がもう開花していました。

早いです。

クワ科 ヒメコウゾの花でしたが、少し高い所なので

映像は撮れましたが、葉の確認は出来ませんでした。

アジサイ科 ウツギ属の ヒメウツギ も咲いています。

スイカズラ科 スイカズラ属の スイカズラ(別名・忍冬)。

甘い匂いを振りまいていました。 花の色は白から黄色に変わりますので 金銀花とも・・・・

白い花だけでは、分かり難い樹です。 黒い実が残っていて 善く判ります。

バラ科の シロヤマブキです。

綺麗な緑色が輝いている、 ウコギ科の蔓性 キズタです。

この谷筋はこの様に、擁壁にも苔がびっしり付いていて、湿度が高く 多くの植物が育っていました。

此れは ウラボシ科のシダ植物で マメズタです。

小さなブラシの形の胞子葉が見えますでしょうか? 此処からソーラス(胞子 を飛ばします。

フサフサの毛が見えますか? マメ科の ネコハギさんです。

今 若葉が出たばかりで 花は此れからの様です。

此処の実は未だに残っている上に、大きく綺麗に輝いていました。 ヤブコウジ科の ヤブコウジです。

兎に角 今日はベストシーズンに 良い所を訪問出来、佳い勉強が出来ました。

お陰で 悠ちゃんの映像コレクションも 100枚に近く・・・・ とても一度には

紹介しきれません。 本日は此処までとさせてください!

明日からも 御興味の有る方はお付き合い下さいネ!!!

今日は遊々のメンバー6名による、半ば勉強会と云った雰囲気で楽しめました。

当初は25日の予定でし 悠ちゃんは参加出来なかったのに・・・( ^ω^)・・

何と お天気の所為で 参加が叶った悠ちゃんでしたが・・・

逆に参加が出来なかった方が 3名も居られたそうです。

雨上がりで 空気は澄み切り 爽やかな冷風が吹き抜ける心地よいお天気の中

日本水源の森百選 に選ばれている川久保渓谷なのです。

バス停を降りると直ぐに渓谷の入り口です。 前方の建物を左に曲がります。

此処から 西水無瀬川沿いに 林道ポンポン山線を遡ります。

明るく爽やかな光を感じながら、春の草木の観察が始まりました。

バラ科 カマツカ(別名・ウシコロシとも) がもう開花していました。

早いです。

クワ科 ヒメコウゾの花でしたが、少し高い所なので

映像は撮れましたが、葉の確認は出来ませんでした。

アジサイ科 ウツギ属の ヒメウツギ も咲いています。

スイカズラ科 スイカズラ属の スイカズラ(別名・忍冬)。

甘い匂いを振りまいていました。 花の色は白から黄色に変わりますので 金銀花とも・・・・

白い花だけでは、分かり難い樹です。 黒い実が残っていて 善く判ります。

バラ科の シロヤマブキです。

綺麗な緑色が輝いている、 ウコギ科の蔓性 キズタです。

この谷筋はこの様に、擁壁にも苔がびっしり付いていて、湿度が高く 多くの植物が育っていました。

此れは ウラボシ科のシダ植物で マメズタです。

小さなブラシの形の胞子葉が見えますでしょうか? 此処からソーラス(胞子 を飛ばします。

フサフサの毛が見えますか? マメ科の ネコハギさんです。

今 若葉が出たばかりで 花は此れからの様です。

此処の実は未だに残っている上に、大きく綺麗に輝いていました。 ヤブコウジ科の ヤブコウジです。

兎に角 今日はベストシーズンに 良い所を訪問出来、佳い勉強が出来ました。

お陰で 悠ちゃんの映像コレクションも 100枚に近く・・・・ とても一度には

紹介しきれません。 本日は此処までとさせてください!

明日からも 御興味の有る方はお付き合い下さいネ!!!

初夏の陽気の瀬田丘陵 ③

2018年04月23日

さて 何度にも分かれてしまい申し訳有りませんでした。

如何でしょうか? この新緑の色合いと光!!! そして柔らかいこの若葉の形・・・

悠ちゃんも大好きな木の一つです。 カツラ科 カツラ属の カツラです。

ハート型の可愛い葉っぱには癒されます。

葉の形からして グミ科の トウグミではないか?

沢山の種類が有り 余り自身が有りません。

如何でしょうか! 既に葉なの準備が整いつつ有るようです。 白い星形の可愛い花が沢山

咲いて呉れそうですね~ エゴノキ 又は チシャノキ とも云います。

コシアブラと同じく 掌状複葉の トチノキ の若葉です。

未だ半開きですが、成長と共に開いて行きます。

葉全体毛が少ない、 スイカズラ科の ミヤマガマズミでした。

最後に 初夏の瀬田丘陵の様子です。 適度に陽が射し明るい広葉樹中心の自然林です。

ついでと云っては何ですが、 昨日の 遊々観察会は 盛況の内に終わる事が出来ました。

午前中は入場者も殆ど無かった様で心配していましたが、時間が近ずくに連れ

お客さんも増え、何と15名もの方を案内出来ました。

これ以上増えると、2班に別けないと旨く解説を聞き辛くなるな~ と反省も有りました。

多くの花や、若葉が見られる最高のシーズンでは有ります。

下見の折に気付け無かった花も有り・・・

キキョウ科の タニキキョウです。

花は直径1センチ以下の小さい植物ですが、 薄紫の線が有る綺麗な花ですよ~

最後は 青モミジが綺麗な イロハカエデの若い種子です。

未だ小さくて、とても可愛いです。

少し汗が滲む陽気の中でしたが、 子供達も5人もいて 賑やかにも楽しいひと時を過ごして頂けたと

自己満足している悠ちゃんです。

如何でしょうか? この新緑の色合いと光!!! そして柔らかいこの若葉の形・・・

悠ちゃんも大好きな木の一つです。 カツラ科 カツラ属の カツラです。

ハート型の可愛い葉っぱには癒されます。

葉の形からして グミ科の トウグミではないか?

沢山の種類が有り 余り自身が有りません。

如何でしょうか! 既に葉なの準備が整いつつ有るようです。 白い星形の可愛い花が沢山

咲いて呉れそうですね~ エゴノキ 又は チシャノキ とも云います。

コシアブラと同じく 掌状複葉の トチノキ の若葉です。

未だ半開きですが、成長と共に開いて行きます。

葉全体毛が少ない、 スイカズラ科の ミヤマガマズミでした。

最後に 初夏の瀬田丘陵の様子です。 適度に陽が射し明るい広葉樹中心の自然林です。

ついでと云っては何ですが、 昨日の 遊々観察会は 盛況の内に終わる事が出来ました。

午前中は入場者も殆ど無かった様で心配していましたが、時間が近ずくに連れ

お客さんも増え、何と15名もの方を案内出来ました。

これ以上増えると、2班に別けないと旨く解説を聞き辛くなるな~ と反省も有りました。

多くの花や、若葉が見られる最高のシーズンでは有ります。

下見の折に気付け無かった花も有り・・・

キキョウ科の タニキキョウです。

花は直径1センチ以下の小さい植物ですが、 薄紫の線が有る綺麗な花ですよ~

最後は 青モミジが綺麗な イロハカエデの若い種子です。

未だ小さくて、とても可愛いです。

少し汗が滲む陽気の中でしたが、 子供達も5人もいて 賑やかにも楽しいひと時を過ごして頂けたと

自己満足している悠ちゃんです。

初夏の陽気の瀬田丘陵 ②

2018年04月22日

さて続きです。

既に フジも満開でした。 手前の赤い レッドロビン(カナメモチの園芸種) と、新緑の緑、そして紫色が・・・・

フジには ツルの巻き付き方で左肩上がりは ノダフジ。右肩上がりはヤマフジ と

区別していますが、余り考えた事が無いと云うのが普通だと思います。 悠ちゃんも 自然観察を

始めてから知りました。 此の映像のフジは 残念ながら近寄れず確認出来ませんでした。

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWwrae4MzaAhVW57wKHS3-D0QQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fkinomemocho%2Fsanpo_makimaki.html&usg=AOvVaw0f3F5tha48y_8w86AEvKed

クリックしてみて・・・( ^ω^)・・・ 兎に角、ややこしい、右巻、左巻き・・・・ なんです。

此れから 美味しい赤い実を付けます。 バラ科 キイチゴ属の モミジバイチゴです。

此れは 三出複葉の葉を持った ウコギ科の タカノツメです。

4月20日アップの 同科の コシアブラと較べて下さい。

何方も 一枚の葉が大きいでしょう!

クスノキ科の タブノキ も燃え上がっていました。

先日も紹介しました、シダの仲間の ウラジロの新芽ですが・・・

暫くすると

先端が 二つに分かれて行き、夫々が大きな葉に育っていきます。

ハイノキ科の クロバイなんですが、今年は何故か花が

早い様な気がします。 冬は寒波にもまれ、 此処に来て急な暖かさに 目覚めが早いのは

植物全般の様に感じます。

知り合いの家庭菜園を遣られている方が、ぼやいていました。

今年は何時もと違い、此処に来て 野菜の生育が早すぎて、白菜やネギなど 直ぐに塔が立ち花が咲き

一度に収穫しないとならず、毎日同じ野菜ばかり・・・・ ボヤいていました。

偶には良いけど・・・ 毎日 ネギ焼き だそうです。 ワライ

スッキリと立っていました。 陽光を浴びて 我が世の春・・・・ さんな佇まいでした。

スミレ仲間の代表、 スミレでした。

長細く 翼のある葉が特徴です。

さて、未だ続きが有るのですが、観察会に行く時間が迫ってきましたので

改めて アップします。 申し訳有りませんです。

申し訳有りませんです。

既に フジも満開でした。 手前の赤い レッドロビン(カナメモチの園芸種) と、新緑の緑、そして紫色が・・・・

フジには ツルの巻き付き方で左肩上がりは ノダフジ。右肩上がりはヤマフジ と

区別していますが、余り考えた事が無いと云うのが普通だと思います。 悠ちゃんも 自然観察を

始めてから知りました。 此の映像のフジは 残念ながら近寄れず確認出来ませんでした。

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWwrae4MzaAhVW57wKHS3-D0QQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fkinomemocho%2Fsanpo_makimaki.html&usg=AOvVaw0f3F5tha48y_8w86AEvKed

クリックしてみて・・・( ^ω^)・・・ 兎に角、ややこしい、右巻、左巻き・・・・ なんです。

此れから 美味しい赤い実を付けます。 バラ科 キイチゴ属の モミジバイチゴです。

此れは 三出複葉の葉を持った ウコギ科の タカノツメです。

4月20日アップの 同科の コシアブラと較べて下さい。

何方も 一枚の葉が大きいでしょう!

クスノキ科の タブノキ も燃え上がっていました。

先日も紹介しました、シダの仲間の ウラジロの新芽ですが・・・

暫くすると

先端が 二つに分かれて行き、夫々が大きな葉に育っていきます。

ハイノキ科の クロバイなんですが、今年は何故か花が

早い様な気がします。 冬は寒波にもまれ、 此処に来て急な暖かさに 目覚めが早いのは

植物全般の様に感じます。

知り合いの家庭菜園を遣られている方が、ぼやいていました。

今年は何時もと違い、此処に来て 野菜の生育が早すぎて、白菜やネギなど 直ぐに塔が立ち花が咲き

一度に収穫しないとならず、毎日同じ野菜ばかり・・・・ ボヤいていました。

偶には良いけど・・・ 毎日 ネギ焼き だそうです。 ワライ

スッキリと立っていました。 陽光を浴びて 我が世の春・・・・ さんな佇まいでした。

スミレ仲間の代表、 スミレでした。

長細く 翼のある葉が特徴です。

さて、未だ続きが有るのですが、観察会に行く時間が迫ってきましたので

改めて アップします。

申し訳有りませんです。

申し訳有りませんです。初夏の陽気の瀬田丘陵

2018年04月21日

午前中は 倶楽部のスイミングでした。 今週は4日間で 8,5キロ程泳いでいます。

此れぐらいやると、少し脂が落ちて来て 身軽な身体になってきます・・・・

其れはさて置き 午後から出掛けた 瀬田丘陵エリアなんですが

気温28度 の夏日となっていて、木漏れ日の中

汗を掻きながらの観察となりました。

色んな樹木や野草も 次々と花を咲かせてきましたのでご覧ください!

下の画像は昨年の実殻で 上の緑の大きな芽は今年の花芽です。

葉っぱが半纏の様な変わった葉で、モクレン科 ユリノキ属の ユリノキ。

別名 ハンテンボクとも呼ばれます。

もう直ぐ 黄色い大きな花が見れます。

花に興味の有る方は、悠ちゃんの2017/05/08にアップしていますので 悠ちゃんのブログの中で

カレンダーをめくってご覧ください!

未だ若葉が出てから時間が少ない様で、花芽は類ていますが 此れからの様です。

クスノキ科 クロモジ属の ヤマコウバシです。

此の一族は 香りが好いので有名。 若葉を千切り嗅いでみました。

高貴な清々しい香りで~~~~ クラクラしました

日溜りの やや乾燥した場所に生えていました。 ヒメハギ科の ヒメハギです。

小さいけど 紫の綺麗な花でしょう! 大きさがわかる様に物差しを当ててみました。

大きさがわかる様に物差しを当ててみました。

マダマダ~ 沢山の映像が有りますが・・・・ 今日は此処までにさせて下さい!

今夕 18時15分の夕日です。 4月18日にアップした夕日と較べてご覧ください!

僅かの時間しか経っていませんが、沈む位置が少しずつ 北側(比叡山側)に移動しています。

判るかな~~~~ 昨年12月の夕日と較べればもっと善くお解かり頂けます!

明日も 続きをアップして行きますので・・・・

此れぐらいやると、少し脂が落ちて来て 身軽な身体になってきます・・・・

其れはさて置き 午後から出掛けた 瀬田丘陵エリアなんですが

気温28度 の夏日となっていて、木漏れ日の中

汗を掻きながらの観察となりました。

色んな樹木や野草も 次々と花を咲かせてきましたのでご覧ください!

下の画像は昨年の実殻で 上の緑の大きな芽は今年の花芽です。

葉っぱが半纏の様な変わった葉で、モクレン科 ユリノキ属の ユリノキ。

別名 ハンテンボクとも呼ばれます。

もう直ぐ 黄色い大きな花が見れます。

花に興味の有る方は、悠ちゃんの2017/05/08にアップしていますので 悠ちゃんのブログの中で

カレンダーをめくってご覧ください!

未だ若葉が出てから時間が少ない様で、花芽は類ていますが 此れからの様です。

クスノキ科 クロモジ属の ヤマコウバシです。

此の一族は 香りが好いので有名。 若葉を千切り嗅いでみました。

高貴な清々しい香りで~~~~ クラクラしました

日溜りの やや乾燥した場所に生えていました。 ヒメハギ科の ヒメハギです。

小さいけど 紫の綺麗な花でしょう!

大きさがわかる様に物差しを当ててみました。

大きさがわかる様に物差しを当ててみました。マダマダ~ 沢山の映像が有りますが・・・・ 今日は此処までにさせて下さい!

今夕 18時15分の夕日です。 4月18日にアップした夕日と較べてご覧ください!

僅かの時間しか経っていませんが、沈む位置が少しずつ 北側(比叡山側)に移動しています。

判るかな~~~~ 昨年12月の夕日と較べればもっと善くお解かり頂けます!

明日も 続きをアップして行きますので・・・・

4月 遊々観察会下見②

2018年04月20日

さて、 春の花の続きです。

此処だけでは有りません! 今の時期は何処に行っても沢山の野草が花盛りです。

興味を持って観察して上げて下さい! 精一杯 生きてる姿を!!!

5枚の葉が掌(手の平)の様になってる様を 掌状複葉と云います。

長い葉柄が見えますが、大きな1枚の葉っぱなんです。 ウコギ科の コシアブラ と云います。

薄緑色の綺麗なキノコが見えます。 ニガクリタケ 毒が有ります。

沢山生えていました。

キンポウゲ科の エンコウソウ 黄色い花が咲き始めていました。

花の散った カタクリなんですが、 既に種を付けていました。

この種が完熟すると 種子を飛ばします。 種子には蟻が好む薄緑色の エライオソーム と云う

物質が付いていて、蟻が巣に持ち帰り 遠い所に芽吹くと云う仕掛けを持ってるんです。 エライ!1!

スズラン亜科の マイズルソウです。 蕾が見えますね。

間もなく開花する筈です。 スズランに似てるでしょうか?

未だ半透明な小さい体で、可愛いです。 ナナフシの赤ちゃんでした。

ツツジ科 カクミノスノキ の花です。

秋には真っ赤な六角形の甘い実を付けて呉れます。

ユズリハ科の ユズリハの若葉ですが、鮮やかな緑と形が

自然の美しさを表しています。

此の紫色の 何と綺麗な色合いだ事!!! ハルリンドウの最初の一株が

咲き始めていました。

レンプクソウ科 ミヤマガマズミも開花!

此の葉は ツルツルで、ガマズミの葉は毛深くてフサフサを感じます。(見分けのポイント)

今年は気候条件が好かったのか、森のアチコチで見掛けます。 ユリ目 イヌサフラン科の チゴユリが

可愛く咲いています。

同じく キジカクシ科の アマドコロです。

茎には6本の稜があり角ばった手触りです。

小さい池なんですが カルガモの夫婦が来ていました。

警戒しながらも逃げずにいて呉れました。

此方も若葉を伸ばしています。 シダ類の シシガシラです。

野草ですが こんなに綺麗な色とデザインです。 シャガも綺麗です。

20mもの上まで蔓を伸ばしていました。 ヒノキの樹上で開花していました。 ムベ の花ですが、旨く撮影出来ました。

ユリ目 イヌサフラン科の ホウチャクソウです。

他にも似たもので ナルコユリも有りますが、未だ花は先の様でした。

オオイワカガミ。

ラショウモンカズラ。

此方は 真っ白な美しさ・・・ イチリンソウが満開でした。

キンポウゲ科の ウマノアシガタ。

樹上にお日様を受け、盛り上がる様に咲いていました。 オオデマリ。

余りにも多くの植物が生の営みを繰り広げている様子の一部を ご覧頂けたでしょうか?

未だ他にも紹介しきれていない物も多いです。 お天気も良さそうです。

日曜日には是非ともおいで下さい! 遊々ウオッチングのメンバーが

お待ちしています。

此処だけでは有りません! 今の時期は何処に行っても沢山の野草が花盛りです。

興味を持って観察して上げて下さい! 精一杯 生きてる姿を!!!

5枚の葉が掌(手の平)の様になってる様を 掌状複葉と云います。

長い葉柄が見えますが、大きな1枚の葉っぱなんです。 ウコギ科の コシアブラ と云います。

薄緑色の綺麗なキノコが見えます。 ニガクリタケ 毒が有ります。

沢山生えていました。

キンポウゲ科の エンコウソウ 黄色い花が咲き始めていました。

花の散った カタクリなんですが、 既に種を付けていました。

この種が完熟すると 種子を飛ばします。 種子には蟻が好む薄緑色の エライオソーム と云う

物質が付いていて、蟻が巣に持ち帰り 遠い所に芽吹くと云う仕掛けを持ってるんです。 エライ!1!

スズラン亜科の マイズルソウです。 蕾が見えますね。

間もなく開花する筈です。 スズランに似てるでしょうか?

未だ半透明な小さい体で、可愛いです。 ナナフシの赤ちゃんでした。

ツツジ科 カクミノスノキ の花です。

秋には真っ赤な六角形の甘い実を付けて呉れます。

ユズリハ科の ユズリハの若葉ですが、鮮やかな緑と形が

自然の美しさを表しています。

此の紫色の 何と綺麗な色合いだ事!!! ハルリンドウの最初の一株が

咲き始めていました。

レンプクソウ科 ミヤマガマズミも開花!

此の葉は ツルツルで、ガマズミの葉は毛深くてフサフサを感じます。(見分けのポイント)

今年は気候条件が好かったのか、森のアチコチで見掛けます。 ユリ目 イヌサフラン科の チゴユリが

可愛く咲いています。

同じく キジカクシ科の アマドコロです。

茎には6本の稜があり角ばった手触りです。

小さい池なんですが カルガモの夫婦が来ていました。

警戒しながらも逃げずにいて呉れました。

此方も若葉を伸ばしています。 シダ類の シシガシラです。

野草ですが こんなに綺麗な色とデザインです。 シャガも綺麗です。

20mもの上まで蔓を伸ばしていました。 ヒノキの樹上で開花していました。 ムベ の花ですが、旨く撮影出来ました。

ユリ目 イヌサフラン科の ホウチャクソウです。

他にも似たもので ナルコユリも有りますが、未だ花は先の様でした。

オオイワカガミ。

ラショウモンカズラ。

此方は 真っ白な美しさ・・・ イチリンソウが満開でした。

キンポウゲ科の ウマノアシガタ。

樹上にお日様を受け、盛り上がる様に咲いていました。 オオデマリ。

余りにも多くの植物が生の営みを繰り広げている様子の一部を ご覧頂けたでしょうか?

未だ他にも紹介しきれていない物も多いです。 お天気も良さそうです。

日曜日には是非ともおいで下さい! 遊々ウオッチングのメンバーが

お待ちしています。

4月 遊々観察会下見

2018年04月19日

今日からは5日間程 暖かい(暑い)好天が続くそうで、観察会に執っては願っても

有りません。

今日はその下見の日でした。 ユックリと時間を掛けて観察を愉しんで参りました。

4月 遊々観察会は

22日の日曜日、13時半~15時に開催します。 参加をお願いします。

此の時期は、次々と春の野草や樹木の花や若葉が見られて

1年でも、最高の季節です。

皆さんご存知の 裏白・ウラジロ の新芽が出ていました。とても可愛いですネ~~

如何ですか? こんなに可愛い花を沢山付けます。 花序の下から順に開花を始めています。

エビネ なんです。

仲間が真剣に観察しています。

黒い 仏炎苞の先が細長くなってるのが見えますでしょうか? 此の糸を釣り糸に見立てたのか

ウラシマソウと名付けました。 先日 紹介しました マムシグサと同じ サトイモ科 テンナンショウ属の仲間です。

此方は 仏炎苞が緑色で、葉を見ると3つに分かれていますね~ 同科 同属の ムサシアブミと云います。 面白い形をした花でしょう!

シソ科の オドリコソウも 今が盛り!!!

此れは トウダイグサ科の ヤマアイです。

藍染で有名な 藍 はタデ科なので 名前は似ていますが???

雌雄異株だそうで・・・

此れは 雄花 の様でした。

岩石園で見掛けました。 上が カナヘビで、下が ニホントカゲの幼体です。

カナヘビの尾は体調の2/3と長く、トカゲの尾は体調の1/2と短いです。

ニホントカゲも成長すると、カナヘビと同じ色合いに成るので、区別できます!

最も手掴み出来る方は、舌を見れば カナヘビは舌先が2本に別れていますが、トカゲは分れていなく1本です。

此方は マメ科の ジャケツイバラの若葉と花芽です。

黄色い綺麗な花を咲かせますが、棘にはご注意!!!

モクセイ科 マルバアオダモの花です。

葉は羽状複葉ですが、余り丸く無いのに マルバ????とは如何に?

今日も 沢山の映像が有りますので、明日以降に紹介すると「しまして・・・( ^ω^)・・・

今日は此処までとさせて下さい!

有りません。

今日はその下見の日でした。 ユックリと時間を掛けて観察を愉しんで参りました。

4月 遊々観察会は

22日の日曜日、13時半~15時に開催します。 参加をお願いします。

此の時期は、次々と春の野草や樹木の花や若葉が見られて

1年でも、最高の季節です。

皆さんご存知の 裏白・ウラジロ の新芽が出ていました。とても可愛いですネ~~

如何ですか? こんなに可愛い花を沢山付けます。 花序の下から順に開花を始めています。

エビネ なんです。

仲間が真剣に観察しています。

黒い 仏炎苞の先が細長くなってるのが見えますでしょうか? 此の糸を釣り糸に見立てたのか

ウラシマソウと名付けました。 先日 紹介しました マムシグサと同じ サトイモ科 テンナンショウ属の仲間です。

此方は 仏炎苞が緑色で、葉を見ると3つに分かれていますね~ 同科 同属の ムサシアブミと云います。 面白い形をした花でしょう!

シソ科の オドリコソウも 今が盛り!!!

此れは トウダイグサ科の ヤマアイです。

藍染で有名な 藍 はタデ科なので 名前は似ていますが???

雌雄異株だそうで・・・

此れは 雄花 の様でした。

岩石園で見掛けました。 上が カナヘビで、下が ニホントカゲの幼体です。

カナヘビの尾は体調の2/3と長く、トカゲの尾は体調の1/2と短いです。

ニホントカゲも成長すると、カナヘビと同じ色合いに成るので、区別できます!

最も手掴み出来る方は、舌を見れば カナヘビは舌先が2本に別れていますが、トカゲは分れていなく1本です。

此方は マメ科の ジャケツイバラの若葉と花芽です。

黄色い綺麗な花を咲かせますが、棘にはご注意!!!

モクセイ科 マルバアオダモの花です。

葉は羽状複葉ですが、余り丸く無いのに マルバ????とは如何に?

今日も 沢山の映像が有りますので、明日以降に紹介すると「しまして・・・( ^ω^)・・・

今日は此処までとさせて下さい!